Nano Stern llegó hasta acá manejando. Dice que esta breve gira por la Patagonia argentina, que también lo trajo a Neuquén, es una especie de escape de la rutina de shows y presentaciones de mayor escala que viene haciendo con Refugio, su nuevo disco. Escenarios pequeños, presentaciones íntimas, en un país que respeta y al que al mismo tiempo no entiende.

Nano nació en Santiago en 1985. Tiene una amplísima formación en el jazz, trova, folk y rock; es un multi-instrumentista prodigio que se educó musicalmente durante 8 años en los Países Bajos. Pero en Neuquén vemos un poeta popular sencillo que trae un bolso lleno de canciones, historias y un último y bellísimo álbum de jazz latinoamericano. Este proyecto musical, con un tono íntimo y muy emotivo, fue grabado en los prestigiosos estudios EastSide Sound de Manhattan y en este caso le sirve como excusa para reencontrarse con su público de este lado de la cordillera.

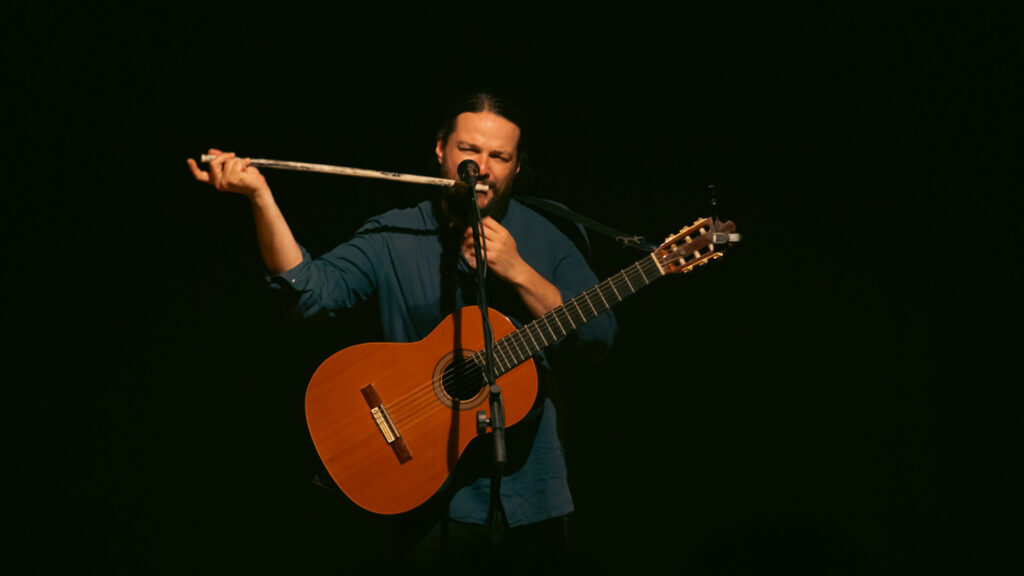

En el agreste patio del Teatro Arrimadero pusimos dos sillas y nos sentamos a conversar luego de su prueba de sonido y como momento previo a un recital de esos que se transforman en recuerdo.

— ¿Qué pensás acerca de la vigencia de las canciones? ¿Por qué creés que se reconvierten de acuerdo al ánimo de la gente?

— Muchas canciones siguen teniendo vigencia, digo, y también significan otras cosas. Yo no creo que las canciones envejezcan necesariamente. Creo que son canciones, muchas de ellas, muy contingentes, entre otras cosas, porque el contexto en que nos encontramos ahora se parece en muchos sentidos, como la supuesta defensa de la libertad, que al final termina siendo todo menos eso. Y que termina apretando los espacios, termina como constriñéndonos así a pequeños rincones de resistencia. Yo creo que eso es súper importante. Y las canciones son un arma muy potente, tan potente que los políticos realmente les tienen mucho miedo y hacen lo imposible por sofocarlas. Pero no se puede, a la larga no es posible eso.

_ En este momento tenés una mirada más terrenal y sudamericana de nuestro folklore. Estás ahora en Neuquén, en la Patagonia; pero en algún momento, tal vez, tuviste una mirada más europea y viste lo que piensan de la música latinoamericana en el Viejo Continente…

— Hay distintas visiones, digamos. Está la visión localista, la visión que procura ‘conservar’ las tradiciones de una manera pura, que es algo en lo que yo no creo mucho. Mi rollo personal es más bien abarcar muchas cosas y ver qué sale de la rejuntada de todos esos elementos. Es como la cocina en donde se pueden tomar muchos ingredientes distintos y hoy día uno va a un supermercado cualquiera, de cualquier lugar del mundo casi, y se encuentran ingredientes que hace 100 años no hubiese sido posible encontrar juntos. Y en la música pasa lo mismo, tenemos acceso a muchas influencias diferentes, muchas sonoridades. Hoy con el streaming en el bolsillo uno tiene prácticamente el catálogo de toda la música que se ha hecho en la historia, y eso es una cosa muy increíble. Y sería muy absurdo que no cambiara la manera en que hacemos música. Sería muy miope, yo creo.

_ En ese sentido, el jazz es visto como una herramienta perfecta para amalgamar las composiciones de distintas latitudes…

— Cuando se habla del jazz, lo que a mí más me interesa es la libertad interpretativa. Aprendí tocando con jazzistas buenos que, al margen del lenguaje que ellos manejan, el bebop y todo, que son cosas complicadas y que suenan complicadas también, lo que a mí me interesa es la capacidad de tomar la música como un campo abierto por el cual se puede transitar. El jazz tiene esa ética. Más que la estética del jazz, me interesa la ética de poder transitar con libertad como casi por encima de la música y sumergirse en distintos momentos, en distintos lugares de ese paisaje. Entender que es amplio y que no siempre es necesario ir del punto A al punto B por el mismo camino, que se puede llegar por muchos lugares.

Buceando en la música popular

_ ¿Qué particularidades encontraste sobre la música popular chilena en estos años de entenderla y de investigarla?

— Hablamos de expresiones que son distintas y está bueno aclararlo. El folklore chileno, como el de todos los lugares, tiene sus particularidades, tiene cosas que no se encuentran en ninguna otra parte. Al mismo tiempo tiene muchos vínculos, especialmente con la música argentina, o sea, es muy cercano. La música de Cuyo, no sé, las tonadas, las cuecas, las canciones se parecen muchísimo a las tonadas del centro de Chile. Y luego está el mundo andino, que es otro rollo, que es otra cosa, que empieza a entrar en Chile, digamos, en la conciencia como de lo que es chileno, muy tardíamente, en los años 50 y sobre todo en los años 60 en adelante cuando se empieza a sentir que esa música corresponde también al paisaje musical chileno. Y luego, claro, más en el sur de Chile hay otras manifestaciones distintas. Está la tradición musical del pueblo mapuche también, que por supuesto que es algo muy distinto. Lamentablemente de los otros pueblos de la Patagonia es muy poco lo que hay, lo que queda. Y luego la música popular, que ahí yo creo que, por lo menos en mi caso, la influencia más fuerte es la nueva canción chilena que muchas veces se confunde con el folklore. Pero yo distingo ahí dos búsquedas muy distintas. De hecho la nueva canción chilena tiene bastante poco de folklore chileno. O sea, una cosa que llama la atención mucho, por ejemplo, es que, exceptuando a la Violeta Parra y a Víctor Jara, que venían del campo, la gran mayoría de los emblemas de la nueva canción como Inti Illimani, Illapu, etcétera, en ellos es muy difícil encontrar una cueca o una tonada. Yo creo que ahí hay una vocación que es mucho más latinoamericanista de integrar distintas cosas. Y eso creo que tiene su raíz en personas que viajaron fuera de Chile, de encuentros que se produjeron en Europa también, eso es bien curioso, pero en Francia, por ejemplo, que allí estuvieron los hermanos Parra, Isabel y Ángel…

— Hablando de Argentina, es un poco lo que ocurrió con Mercedes Sosa, también en Francia…

— Exacto. Hay que entender que los latinoamericanos compartimos una cultura que realmente no sabe tanto de límites tan rígidos, y que es muy orgánico incorporar elementos de otras latitudes. Hace 80 años no existía el concepto de música latinoamericana. No se entendía como una sola cosa. Hoy día sí. Hoy sí existe, y es porque a alguien se le ocurrió en algún momento que era posible mezclar un bombo legüero con un charango, con un cuatro, con una quena, ¿no? Con la guitarra, por supuesto, que son elementos que hasta hace no tanto tiempo atrás, insisto, un siglo atrás, no se tocaban juntos porque pertenecían a tradiciones muy puntuales, muy locales cada una.

La brutalidad y el silencio argentino

La mirada de Nano tan panorámica de la música choca con su visión política sobre la realidad en el Continente. Con la curiosidad de un músico nómade que cruza el cordón montañoso para mirar más de cerca lo que pasa en Argentina, intenta hacer foco en nuestra sociedad, pero no puede entender el rumbo que encaró nuestro país.

— Lo primero que me salta a la vista es cómo ha cambiado Argentina, cómo ha cambiado la situación política y la situación social, que van de la mano. Y cómo eso también tiene su efecto rebote en la situación cultural de que está más difícil, de que los espacios la están luchando, que como consecuencia los artistas están pasando por momentos súper duros, muy difíciles. Y me llama la atención ahora, en particular, en este momento, siendo los argentinos como son los argentinos, en que hay como una especie de… de silencio. Como que la cosa está un poco deprimida. No hay una resistencia así brutal al nivel de la brutalidad de lo que está pasando. Y eso yo nunca lo había visto en Argentina, eso es algo nuevo. Yo creo que tiene que ver con el agotamiento también de los proyectos anteriores, con que sí hubo… Me voy a meter ya en la política directamente, pero yo con humildad lo digo porque hablo desde afuera. No conozco tan en detalle como ustedes, obviamente, pero también, claro, si hubo una mayoría que votó esta gente que hoy día los gobierna es porque hubo un punto en que había un nivel de desconcierto y de desafección con lo que había antes también que ya no daba, ¿no? Y quizá eso explica un poquitito este adormecimiento. Así como cuando te pegan así coscachos por todos lados ya no sabes qué hacer, ¿no? ¿Para dónde ir? ¿Para dónde mirar? Y eso yo creo que no puede durar demasiado. No lo creo”, afirma Nano.

_ ¿Cuál es el papel de la música y de la gente que viene a escuchar este tipo de canciones en este contexto? ¿Vos pensás que cumplís un papel no solo artístico sino también social?

— Yo creo que este tipo de espacios y este tipo de música también es un lugar de resistencia, ¿no? Pero una resistencia amorosa también. Eso es súper importante: encontrarnos, cobijarnos, abrazarnos a través de la música y yo creo que eso más que nunca hace falta porque hay un poco de desesperanza en general, ¿no? Y de desorientación Y por ahí las canciones nos pueden mostrar un poquitito para dónde va la cosa. Y encontrar, encontrarnos desde un lugar de un movimiento emocional, de empatía, de concordia también. De repente dejar de lado tanta batalla dura y cobijarnos un poquitito en la música. Yo creo que la música tiene esa capacidad increíble de enternecernos un poco. La música es tierna, por sobre todo. La música es belleza, finalmente, lo que estamos buscando. Aunque sean canciones aguerridas, aunque sean canciones a veces con mensaje muy duro o a veces muy cercanos al panfleto, muy como desde el proselitismo incluso. Yo intento alejarme un poco de eso, pero siempre desde esa capacidad de encontrarnos.

_ ¿Pensás que es un refugio cómo lo planteás también desde el título de tu último disco?

— Absolutamente. La música, el canto, las canciones, la poesía, todo aquello que nos mueve y que nos emociona, nos sensibiliza. Nos permite, quizás, quitarnos por un momento esa armadura tan rígida que tenemos que llevar todos en este mundo que está loco y que es tan brutalmente violento.

Conciertos pequeños, pero con públicos cercanos

Nano está tocando un disco de altísimo vuelo que tuvo y tendrá grandes presentaciones en teatros del mundo. Y también hay que destacar la convocatoria para que forme parte de eventos multitudinarios como Lollapalooza Chile, que son oportunidades para presentar su música ante muchos nuevos públicos que se cruzan entre recitales de rock, montañas rusas, peluquerías que hacen el mismo corte en 8 minutos y foodtrucks que te hacen esperar una eternidad para darte un pedazo de carne bañado en cheddar y recubierto en papel aluminio.

_ ¿Qué es lo que te ofrece este tipo de recitales “pequeños”, pero al mismo tiempo con un público cómplice de tus actuaciones?

— A mí me parece importante la dimensión ritual de la música y de los conciertos, sobre todo, porque vivimos en un mundo muy desritualizado. Han desaparecido los rituales de nuestra vida. La gente, no somos religiosos casi la mayoría, tampoco solemos creer ya mucho en los grandes proyectos políticos. Entonces la música es de los pocos contextos que van quedando en que uno va a un concierto con una predisposición de ser emocionado. Y de vivir una cosa en colectivo, en este mundo tan centrado en el individuo, los conciertos son un espacio colectivo, no individual, donde nos reunimos. Y a mí que me toca tocar en escenarios grandes, gigantes, medianos, chicos, pequeños, y en megafestivales, arenas, estadios y en locales así de 50 personas como este en Neuquén. Creo que los conciertos más pequeñitos tienen una gracia de ser el refugio, por volver al concepto, de un tipo de conexión que es como anacrónico. No tiene que ver con lo que se espera en este tiempo, como que la idea de éxito es la masividad y todo se mide en números. Y cuando un festival grande te va a contratar lo primero que hacen es mirar tus números de redes sociales. Y es una enfermedad eso, es absolutamente delirante”, nos explica.

_ Y este tipo de shows como el de Neuquén atentan contra eso…

— Exacto, y el hecho de que, en mi caso, hablando muy personalmente, de poder hacer los shows grandes pero aún así seguir eligiendo hacer esto en vez de estar en mi casa ahora tranquilo, descansando… Estar aquí, pegándome cinco shows seguidos, recorriendo en auto largas distancias para llegar y tocar en espacios pequeños es algo muy hermoso. Además se produce una conexión con la gente que no existe de otra forma. Y por otro lado también, y hay que decirlo, esta es la realidad que nos toca. No es que yo venga a Neuquén y elijo tocar pequeñito en vez de tocar en el estadio. Esto es así y esta música también corresponde a estos contextos y se expresa, y se encuentra más bien como en su esencia en este tipo de lugares.

Fotos de Miguel Monne (@monnefotografia)